Palestine. Depuis bientôt 20 ans, les présidents français successifs renoncent à soutenir pleinement la reconnaissance de l’État palestinien. Comment en est-on arrivé là ? De l’embargo sur les armes destinées à Israël par De Gaulle jusqu’à l’altercation de Jacques Chirac avec les soldats israéliens à Jérusalem, en passant par la tiédeur infinie de Nicolas Sarkozy et François Hollande sur le sujet, jusqu’à Emmanuel Macron aujourd’hui. Ce dernier déclare que la reconnaissance de l’État palestinien n’est « pas un tabou pour la France » le 16 février 2024. Une phrase pour se faire bien voir ? Sans aucun doute.

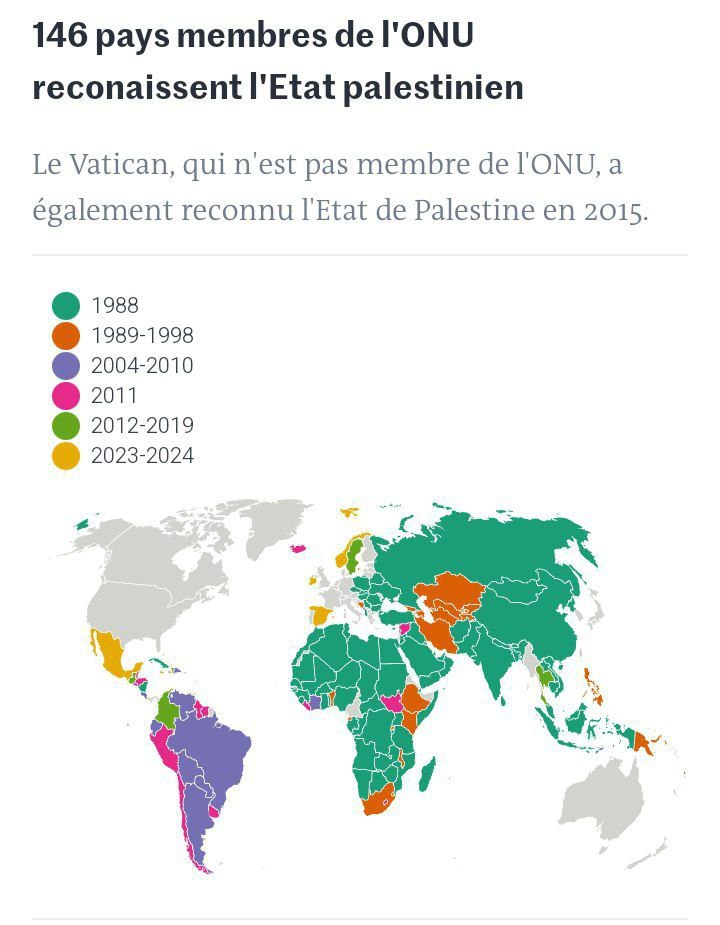

Car depuis, plus rien. Plus de 40 000 Palestiniens ont été tués par l’armée de Benjamin Netanyahu. Le 22 mai, le chef de la diplomatie français précise la position de la France : « pas un tabou », mais pas le bon moment. Pourtant, 146 pays reconnaissent l’État palestinien. Ce mercredi 22 mai 2024, l’Espagne s’est jointe à la Norvège et à l’Irlande dans leur engagement à reconnaître l’État palestinien. Malte ou la Slovénie pourraient leur emboîter le pas. Sans la France, qui depuis plusieurs mois déjà, s’est ridiculisée sur la scène internationale, en tournant définitivement le dos à sa ligne politique historique au Proche-Orient. Notre article.

De Charles de Gaulle à Jacques Chirac, la France en défenseuse des droits des Palestiniens

Suite à la Seconde Guerre mondiale et à la création de l’État d’Israël, la relation entre la France et l’État hébreu est forte. Deux raisons : le souvenir du drame de la Shoah est prégnant, d’une part, la France voit d’un très mauvais œil tout ce qui touche de près ou de loin au nationalisme arabe, d’autre part. Pour rappel, la guerre d’Algérie commence en novembre 1954. Si une coopération nucléaire se lance, le Général de Gaulle y mettra un terme à son arrivée au pouvoir en 1958.

La guerre des Six-jours constitue un tournant majeur. L’État d’Israël la déclenche en détruisant les armées syrienne et égyptienne. De Gaulle prononce un embargo sur les armes destinées à l’État hébreu. Le 27 novembre 1967, « il déclare que l’occupation qu’Israël va mettre en place dans les Territoires palestiniens va susciter une répression, qui sera à l’origine d’une résistance, qui sera qualifiée de terrorisme, et donc des violences », rappelle Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). La rupture stratégique est consommée. Georges Pompidou restera sur cette ligne stratégique.

Par la suite, Valéry Giscard d’Estaing participe en 1979 à une réunion de la C.E.E (Communauté Économique Européenne, ndlr) avec l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP). Au cours de cette réunion est édictée la déclaration de Venise, qui reconnaît le droit des Palestiniens à l’autonomie gouvernementale. On peut y voir inscrit noir sur blanc la promotion de « deux principes universellement acceptés par la communauté internationale : le droit d’exister en sécurité de tous les États de la région, dont Israël, et la justice pour les peuples, ce qui implique la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien ».

De même sous François Mitterrand, qui embrassera la continuité de cette position. Devant la Knesset, (chambre parlementaire unique en Israël, ndlr), le président Mitterrand plaide pour l’autodétermination du peuple palestinien. « En 1989, il autorise la venue de Yasser Arafat en France, qui déclare que la charte de l’OLP appelant à la destruction d’Israël est « caduque » », écrit Pascal Boniface.

Puis, en 1995, Jacques Chirac succède à Mitterrand à l’Élysée. Une scène restera célèbre : son altercation avec des soldats israéliens l’empêchant de circuler librement à Jerusalem. « What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? » (« Qu’est-ce que vous voulez ? Que je retourne dans mon avion pour rentrer en France ? », leur avait-il lancé. « La France était autrefois le pays occidental le plus populaire en Palestine », souligne ainsi le directeur de l’IRIS.

Pour approfondir/Source : « La France était autrefois le pays occidental le plus populaire en Palestine », La Croix, Pascal Boniface, 25/10/2023.

À partir de juillet 2005, la France entre dans une grande période de renoncement vis-à-vis de la Palestine

Et Chirac renonce. Après la guerre en Irak, Jacques Chirac veut réconcilier la France avec les États-Unis, allié indéfectible de l’État israélien. À partir de 2005, Chirac, doit affronter une « campagne aux États-Unis et en Israël sur l’antisémitisme en France qui expliquerait son activisme en faveur de la Palestine », raconte Pascal Boniface. Le chef de l’État cesse ses critiques vis-à-vis de l’État hébreu. En visite officielle en France en juillet 2005, le premier ministre israélien, Ariel Sharon, lui décerne un « brevet de lutte contre l’antisémitisme ».

Par la suite, Nicols Sarkozy ne prendra aucune initiative en faveur de la reconnaissance de l’État palestinien. François Hollande, s’il l’avait inscrite dans son programme, l’abandonnera dès l’été qui suivra son élection, devant son premier discours devant les ambassadeurs. Fait notable, le 2 décembre 2014, l’Assemblée vote à une large majorité une résolution invitant la France à reconnaître l’État de Palestine (339 contre 151 des voix).

« La solution des deux États, promue avec constance par la France et l’Union européenne, suppose la reconnaissance de l’État de Palestine aux côtés de celui d’Israël », peut-on lire dans la résolution. Le texte affirme aussi « l’urgente nécessité d’aboutir à un règlement définitif du conflit » avec l’établissement d’un État palestinien aux côtés d’Israël, « sur la base des lignes de 1967, avec Jérusalem pour capitale de ces deux États ». Problème, cette résolution n’avait aucune valeur contraignante. À aucun moment, durant le reste de son triste quinquennat, François Hollande ne s’en saisit.

À noter d’ailleurs que les arguments sont les mêmes contre ceux qui défendent la cause palestinienne depuis des années. Il se faut replonger dans les débats à l’époque. Meyer Habib, déjà député à l’époque, vocifère dans l’hémicycle. L’extrême droite estime que ceux qui défendent cette résolution « embrassent le Hamas, le terrorisme ». La droite, lâche à souhait, se cache derrière des arguments bas de plafond. « Je n’aime pas ces résolutions qui n’ont aucun impact, qui ne changent rien », explique Laurent Wauquiez, à l’époque député UMP (ex-LR).

"Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent qu'ils reconnaissent l'État de Palestine"

— Clémence Guetté (@Clemence_Guette) May 23, 2024

Des États européens sont au rendez-vous de l'Histoire.

La France, elle, est humiliée par le silence complice de Macron. pic.twitter.com/A3aINjvkHa

146 pays reconnaissent l’État palestinien, à quand la France ?

En 2017, Emmanuel Macron prend le pouvoir en France. La même année, les États-Unis, présidés par Donal Trump, décident reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale de l’État israélien. Une décision abrasive, constituant une rupture majeure dans leur politique internationale. En réaction, le chef de l’État invite Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne. « La Palestine n’est pas seule », affirme Emmanuel Macron. Pourtant, celui-ci se refuse à toute reconnaissance de l’État palestinien, arguant de ne pas vouloir prendre en position en réaction immédiate à la décision américaine. Justement, pourquoi pas ? N’était-ce pas le moment pour la France de prendre une position à la hauteur de la situation ?

4 mois après les attaques du 7 octobre, alors que les bombes pleuvent sur Gaza, Emmanuel Macron affirme que la « reconnaissance d’un État palestinien n’est pas un tabou pour la France » (Le Monde, 16 février 2024). Une parole suivie d’actes ? Aucunement. Comme depuis le début du conflit, Emmanuel Macron multiplie les vote-faces. Le 22 mai, le chef de la diplomatie français précise la position de la France : « pas un tabou », mais pas le bon moment. Pourquoi ne serait-ce pas le bon moment ? Pourquoi la honte devrait être de ce côté de l’Histoire alors que 146 pays reconnaissent l’État palestinien ?

Pour aller plus loin : Mandat d’arrêt de la CPI contre Netanyahu, ses complices français de plus en plus isolés

Ce mercredi 22 mai 2024, l’Espagne s’est jointe à la Norvège et à l’Irlande dans leur engagement à reconnaître l’État palestinien. Malte ou la Slovénie pourraient leur emboîter le pas. Et la France ? Le 21 mai, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, participe à une soirée à l’ambassade d’Israël à Paris. « La France se tient aux côtés d’Israël », affirme le ministre d’Emmanuel Macron. Factuellement, cela signifie : « la France se tient aux côtés d’un État dont l’armée a tué 35 000 personnes au Proche-Orient depuis le 7 octobre, les bombardant et les affamant, empêchant autant qu’il le peut l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza et parquant 1,4 million de Palestiniens au sud de la Palestine à Rafah ». La honte internationale.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il faut souligner combien la France a accueilli avec beaucoup (trop) de retenue la décision du Procureur de la CPI. Pour rappel, celle-ci demande l’émission d’un mandat d’arrêt à la fois contre Benjamin Netanyahu, son ministre de la Défense, et envers trois dirigeants du Hamas. Le tout pour la commission de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité.

Par la voix de Stéphane Séjourné, la France refuse la mise en équivalence entre le Hamas et l’État d’Israël. Sauf que des crimes de guerre, voire des crimes ont été commis des deux côtés, comme le souligne le Procureur de la Cour Pénale internationale. C’est exactement la position tenue par les insoumis et Jean-Luc Mélenchon depuis octobre 2023, tenue malgré les insultes, les diffamations et faux procès tenus par une large partie de la classe politique.

Pendant ce temps, Emmanuel Macron ne compte toujours pas reconnaître l’État de Palestine et n’a décidé aucun embargo sur les armes livrées à Israël. Ce 24 mai, la Cour internationale de Justice ordonne à Israël de « stopper immédiatement son offensive militaire à Rafah ». La pression s’accentue inexorablement sur Netanyahu et ses soutiens. La France doit reconnaître l’État de Palestine. Le cessez-le-feu doit advenir. Voilà le préalable à toute solution politique de conflit.

Par Nadim Février